問題1はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。)

問題2はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。)

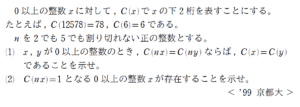

下二桁の数についてスポットを当てた問題を東大、京大から2題セレクトしました。

扱っている題材は下二桁という点で共通していますが、オチについてはそれぞれ違う味わいの問題です。

味比べするのも一興です。

(以下ネタバレ注意)

+ クリック(タップ)して続きを読む まず、10進法における下二桁の数は \(100\) で割った余り という見方をします。(ここをクリアーできないと身動きがとれないでしょう。) \(100\) で割った余りを考えるにあたり などと設定したくなる気持ちは十分分かります。 ただこの後、\(5m^{4}\) を考えるにあたっては少し億劫です。 この後、4乗計算をするのであれば、 \(m=10a+b\) と設定すれば十分でしょう。 実際にどのような計算になるかについては【解 1】をご覧ください。 なお、手なりに と設定しても合同式などを駆使しながら、 100の倍数となっている部分は無視する という態度でいけば、十分完答が狙えます。 これについては【解 2】で触れてあります。 大枠の意識として、10進法における下二桁の数は \(100\) で割った余り という見方をする点は、問題1と同じです。 合同式で考えると明確です。 以下、合同式の法は \(100\) とします。 \(nx \equiv ny\) \(nx-ny \equiv 0\) \(n(x-y) \equiv 0\) なので、整数 \(M\) を用いて \(n(x-y)=100M\) と表せます。 \(n\) は素因数 \(2\) も \(5\) ももたないことから、\(n\) と \(100\) は互いに素です。 したがって、\(x-y\) が \(100\) の倍数ということになり、 \(x-y \equiv 0\) , すなわち \(x \equiv y\) が得られ、解決です。 (1) の対偶 \(C(x) \neq C(y)\) ならば \(C(nx) \neq C(ny)\) を考えてみるとクリアーに見えます。 日本語で見ると 日本語での翻訳 下二桁が異なっているならば、それらを \(n\) 倍しても下二桁は異なる ということです。 別にこれらは2個の数に限らない主張で、 \(C(0)\) , \(C(1)\) , \(C(2)\) , \(\cdots\) , \(C(99)\) という \(100\) 個の数に対して \(C(0)\) , \(C(n)\) , \(C(2n)\) , \(\cdots\) , \(C(99n)\) は全て異なる ということも言えます。 これら \(100\) 個の数は全て異なり、「重複や漏れがない」状態ですから、 \(C(0)\) , \(C(n)\) , \(C(2n)\) , \(\cdots\) , \(C(99n)\) のどれかが \(1\) となっているわけです。 これは、\(C(xn)=1\) となる \(x\) の存在を意味していますから、証明完了と言うことになります。問題1について

問題1はこちら(再掲)(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。)

手なりに考えると

少し工夫

問題2について

問題2はこちら(再掲)(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。)

(1) について

(2) について

ウンチク

興味のある方はどうぞ

+ 興味のある方はクリック(タップ)して続きを読む 今回問題2の議論の進め方は、初見だと高尚に見えるかもしれません。 この世の全ての整数を「何かで割った余り」で分類することを考えます。 例えば、世の中の整数を \(7M+r\) と表現したとき、 \(7M\) , \(7M+1\) , \(7M+2\) , \(7M+3\) , \(7M+4\) , \(7M+5\) , \(7M+6\) として分類することが必要十分です。 (どれが足りなくてもダメですし、これだけあれば他にはいらないということです。) この7つあるグループを \(7\) を法とした剰余類と言います。 ただ、分類の仕方はこれだけではありません。 例えば世の中の整数を \(7M-3\) , \(7M-2\) , \(7M-1\) , \(7M\) , \(7M+1\) , \(7M+2\) , \(7M+3\) と分類して表現することもできます。 \(7M-1\) と表現できる数は \(7\) の倍数から見て \(1\) 足りない連中ですから、\(7M+6\) と表現できる数と同じグループに属すことになります。 これら7つのグループも \(7\) を法とした剰余類です。 つまり、剰余類のとり方というのは一意的ではないということです。 この \(7M+r\) における \(r\) の部分を「代表元」などと呼んだりします。 通常は「余り」を代表元とすることが多く、それが一般的です。 ここから先はこの代表元だけを取り出して \(\{0 \ , \ 1 \ , \ 2 \ , \ 3 \ , \ 4 \ , \ 5 \ , \ 6\}\) \(\{-3 \ , \ -2 \ , \ -1 \ , \ 0 \ , \ 1 \ , \ 2 \ , \ 3\}\) といった集合を考えます。 これらは先ほども述べた通り、世の中の整数を \(7M+r\) という形で分類するための \(r\) としての必要十分な集合です。 これらを 法を \(7\) とした完全剰余系 と言います。 完全剰余系の中で、法 \(7\) と互いに素なものを要素にもつ集合を 既約剰余系 と言います。 例えば、 \(\{0 \ , \ 1 \ , \ 2 \ , \ 3 \ , \ 4 \ , \ 5 \ , \ 6\}\) は完全剰余系で、 \(\{1 \ , \ 2 \ , \ 3 \ , \ 4 \ , \ 5 \ , \ 6\}\) は既約剰余系です。 このあたりの話題の議論の進め方は独特なものがあります。 今回の問題2以外にも、慣れておきたいという方は 問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) フェルマーの小定理 \(p\) を素数 , \(a\) を任意の自然数とするとき \(a^{p} \equiv a\) ...

2021/6/30

整数 例題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) \(a\) , \(b\) , \(c\) を整数として \(ax+by=c\) という形の不定方程式(ディオファントス方程式)の整数解 ... でも、具体的な問題を通じて触れてあります。

フェルマーの小定理【2項定理からのアプローチ】【2011年度 関西大学】

不定方程式の整数解とその発展【ベズーの補題】【2000年度 大阪大学ほか】